Buonasera a tutti, circa due settimane fa è uscito il nuovo report dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale sullo stato del clima globale del 2023 e in questo approfondimento meteo-climatico cercheremo di ripercorrere i punti più salienti del report. Secondo quanto riportato nel rapporto dell’OMM, la temperatura media globale nel 2023 è stata di 1.45 ± 0.12 °C superiore alla media preindustriale 1850-1900, risultando l’anno più caldo di sempre a livello globale in 174 anni di rilevazioni e superando sia il precedente record del 2016 (1.29 ± 0.12 °C) sia il 2020 (1.27 ± 0.13 °C).

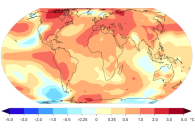

Serie temporale delle anomalie delle temperature medie globali annuali dal 1850 al 2023 rispetto alla media preindustriale 1850-1900. I dati provengono da sei dataset diversi indicati nella legenda. (Fonte: WMO/OMM).

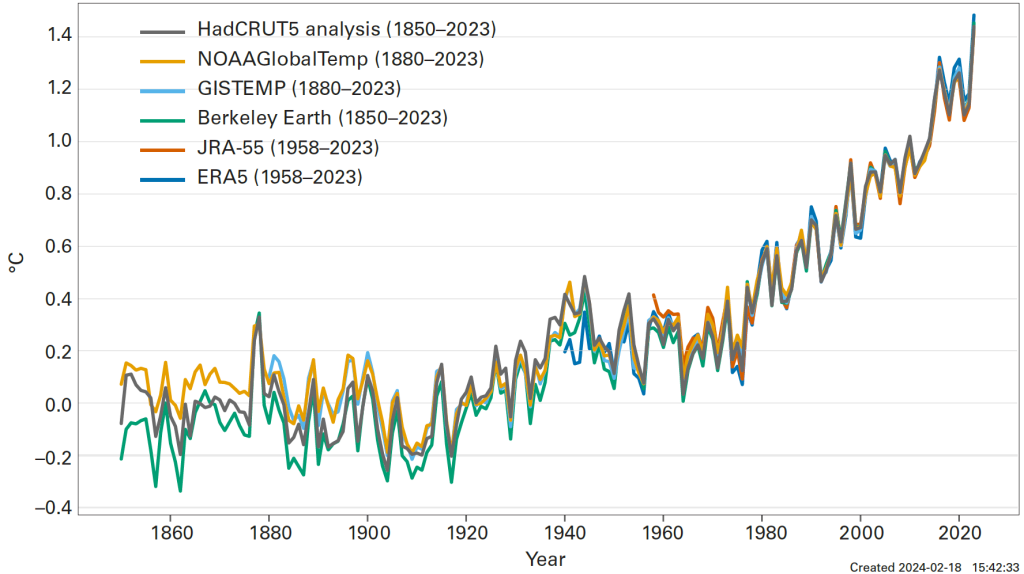

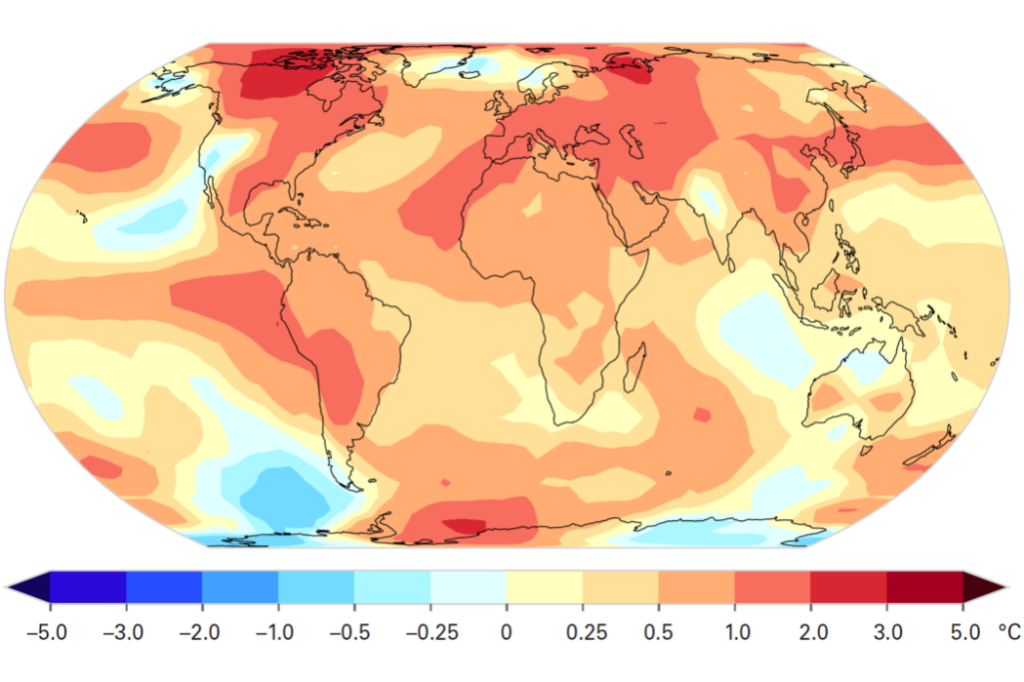

L’aumento a lungo termine della temperatura globale è dovuto in primis all’aumento delle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera. Il passaggio da La Niña, durato dalla metà del 2020 all’inizio del 2023, a condizioni di El Niño completamente sviluppate entro settembre 2023 probabilmente spiega in parte il salto della temperatura globale dal 2022 al 2023. Tuttavia, come mostrato dalla figura sottostante, alcune aree di riscaldamento insolito come quella dell’Atlantico nord-orientale non corrispondono ai modelli tipici di riscaldamento o raffreddamento associati a El Niño. Altri fattori, che sono connessi alla variabilità naturale e che sono ancora in fase di studio, potrebbero aver contribuito all’ulteriore gradino termico acquisito nel 2023. Quel che è certo è che questo salto di temperatura non può essere dovuto esclusivamente al global warming di origine antropica, ma anche alla variabilità interna climatica che interagisce con il riscaldamento antropico amplificandone o attenuandone gli effetti, pur mantenendo il trend di fondo ormai consolidato da anni.

Mappa mondiale dell’anomalia della temperatura media annuale 2023 rispetto alla media del periodo di riferimento 1991-2020. Fonte: WMO/OMM.

Mappa mondiale dell’anomalia della temperatura media annuale 2023 rispetto alla media del periodo di riferimento 1991-2020. Fonte: WMO/OMM.

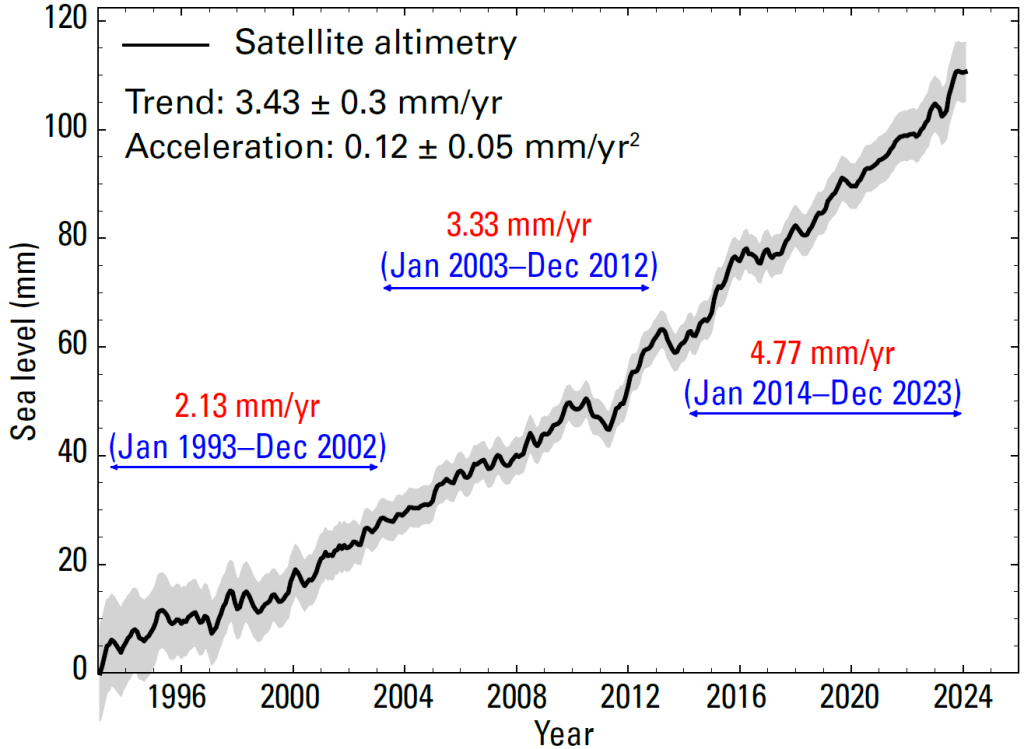

La temperatura media globale negli ultimi dieci anni, dal 2014 al 2023, è stata di 1,20 ± 0,12 °C superiore alla media preindustriale 1850-1900, rendendo gli ultimi dieci anni i più caldi tra tutti i periodi decennali della serie storica registrati in tutti e sei i dataset. L’effetto serra in costante aumento sta causando un eccesso di energia termica nel sistema climatico terrestre (disequilibrio energetico) e questo surplus rimane intrappolato in esso. La maggior parte di questa energia (90%) viene assorbita dagli oceani (che ricoprono circa il 70% della superficie terrestre) sotto forma di calore. Il calore assorbito dall’oceano porta al riscaldamento degli oceani che, insieme alla fusione dei ghiacci sulla terraferma, produce l’innalzamento del livello del mare. L’oceano assorbe anche CO2 portando all’acidificazione degli oceani con ripercussioni sugli ecosistemi marini. Circa un quarto delle emissioni antropogeniche di CO2 si dissolve negli oceani, provocandone un aumento dell’acidità. Anche quest’ultimo parametro ha raggiunto il suo massimo storico nel 2023.

Andamento del livello medio marino globale tra il gennaio 1993 e il dicembre 2023, determinato con l’altimetria satellitare. La linea nera rappresenta la stima migliore, l’area in grigio mostra l’incertezza. Le annotazioni in rosso e in blu indicano il tasso medio di innalzamento del livello del mare nei tre decenni indicati. (Fonte: WMO/AVISO Satellite Altimetry Data).

Il livello medio marino globale ha continuato a salire nel 2023, raggiungendo livelli record nelle misurazioni satellitari che partono dal gennaio 1993 e ciò è riconducibile all’espansione termica degli oceani che si stanno riscaldando e alla fusione dei ghiacciai e delle calotte glaciali. Come si può notare dall’immagine sopra, il tasso di innalzamento del livello medio globale del mare negli ultimi dieci anni (2014-2023) risulta essere più del doppio del tasso di innalzamento del livello del mare nel primo decennio della registrazione satellitare (1993-2002). L’ulteriore gradino osservato nel 2023 è probabilmente dovuto in parte a El Niño.

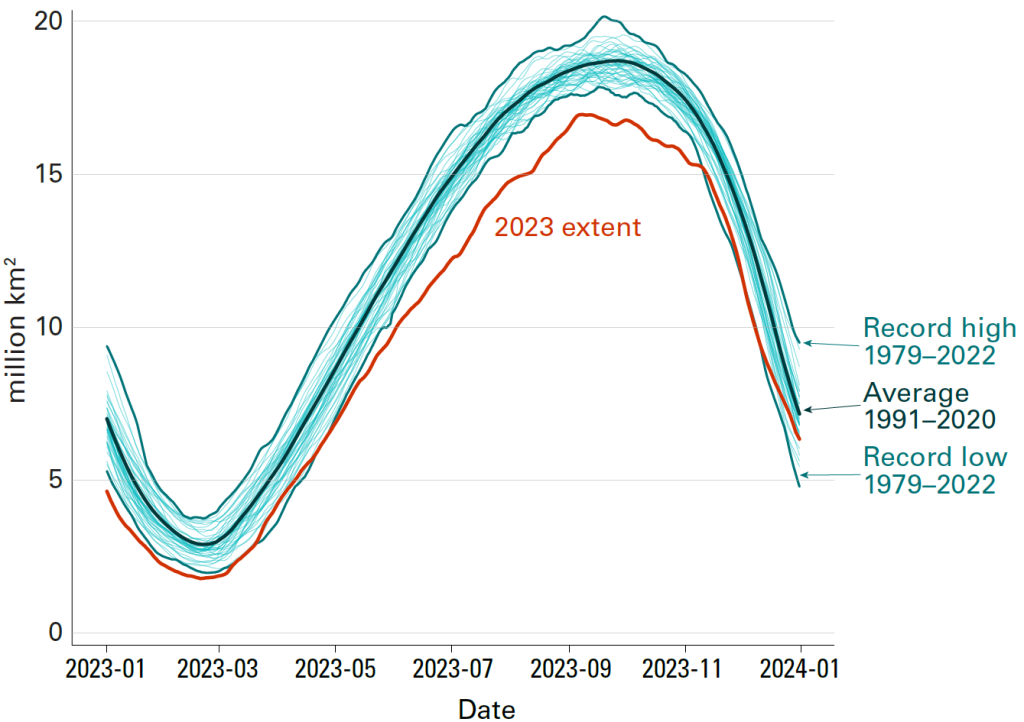

L’estensione del ghiaccio marino artico e antartico nel 2023 è rimasta ben al di sotto della media degli ultimi 45 anni di misurazioni satellitari (dal 1979 ad oggi). L’estensione del ghiaccio marino artico ha raggiunto il suo massimo annuale di 14.62 milioni di km2 il 6 marzo, il quinto più basso nella registrazione satellitare. L’estensione minima del ghiaccio marino artico è stata raggiunta il 19 Settembre (figura sotto), la sesta più bassa della serie storica, con un’estensione minima di 4.23 milioni di km2, ben al di sotto della media climatologica 1991–2020 di circa 5.5 milioni di km2.

Estensione giornaliera del ghiaccio marino artico da gennaio a dicembre per il 2023 (rosso) rispetto alla media di riferimento 1991-2020 (nero) e l’estensione minima e massima per ogni giorno (turchese). I singoli anni sono indicati con linee più sottili. (Fonte: WMO/U.S. National Snow and Ice Data Center).

L’estensione del ghiaccio marino antartico è scesa a 1.79 milioni di km2 il 21 febbraio 2023 (figura sotto), segnando un nuovo minimo per la serie storica di dati satellitari dal 1979 ad oggi, leggermente inferiore al record precedente raggiunto nel 2022. La massima estensione del ghiaccio marino antartico per il 2023 è stata di 16.96 milioni di km2 ed è stata raggiunta il 10 settembre, risultando circa 1.5 milioni di km2 al di sotto della media 1991-2020 e 1 milione di km2 al di sotto del precedente minimo record stabilito nel 1986.

Estensione giornaliera del ghiaccio marino antartico da gennaio a dicembre per il 2023 (rosso) rispetto alla media di riferimento 1991-2020 (nero) e l’estensione minima e massima per ogni giorno (turchese). I singoli anni sono indicati con linee più sottili. (Fonte: WMO/U.S. National Snow and Ice Data Center).

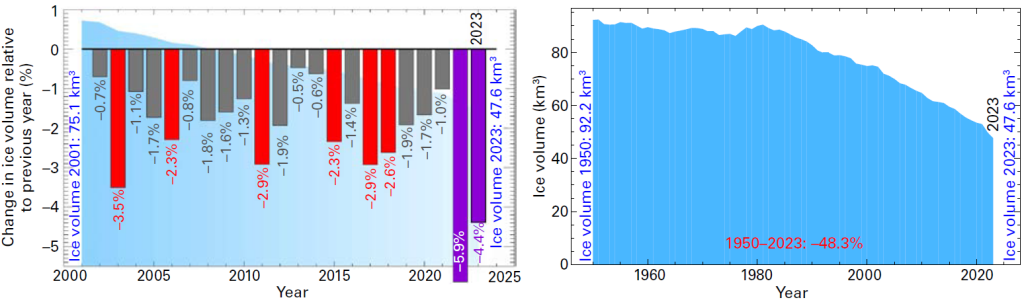

Per quanto riguarda i ghiacciai, i dati preliminari mostrano che la fusione ha raggiunto un livello record dall’inizio delle misurazioni nel 1950, guidato da un bilancio di massa estremamente negativo sia nell’America nord-occidentale che in Europa. Come mostra l’immagine sottostante, la perdita annuale di massa per i ghiacciai svizzeri nel 2023 è stata la seconda più grande mai registrata della serie storica che parte dal 1950 (-4.4%), preceduta dal 2022 quando si è registrata una perdita di massa di -5.9%. Se ne deduce che i ghiacciai svizzeri hanno perso il 10% del loro volume negli ultimi due anni, a causa di inverni poco nevosi ed estati molto calde.

A sinistra: la variazione percentuale del volume di ghiaccio dei ghiacciai svizzeri rispetto all’anno precedente. Le barre rosse e viola rappresentano le 8 maggiori perdite di volume relativo registrate. L’area blu ombreggiata sullo sfondo rappresenta il volume totale del ghiaccio. A destra: il volume totale di ghiaccio dei ghiacciai svizzeri. (Fonte: WMO/Gletschermonitoring Schweiz, GLAMOS).

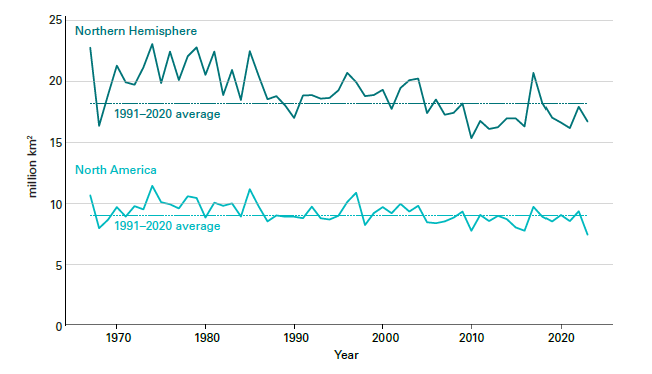

Infine, l’estensione della copertura nevosa nell’Emisfero Nord da gennaio ad aprile 2023 è stata vicina alla media di riferimento 1991-2020, tuttavia l’ondata di caldo primaverile nell’America nord-occidentale ha causato un’estesa fusione della neve. L’estensione della copertura nevosa nel Nord America per maggio 2023 è stata la più bassa mai registrata della serie storica che parte dal 1967, pari a 7.47 milioni di km2, circa 1.57 milioni di km2 (17%) al di sotto della media di riferimento 1991-2020, mentre complessivamente l’estensione della copertura nevosa nell’emisfero settentrionale è stata di 16.74 milioni di km2, l’ottava più bassa dal 1967 e 1.47 milioni di km2 al di sotto della media 1991-2020.

Estensione della copertura nevosa in Maggio 2023 per l’Emisfero Nord (in alto) e per il Nord America (in basso). La serie storica parte dal 1967, viene mostrata anche la media di riferimento 1991-2020 con una linea tratteggiata orizzontale per ciascuna regione. Fonte: https://climate.rutgers.edu/snowcover/.

A cura di Michele Tonnini, Meteorologo e Staff Meteoscienza.